Nel 2006, al termine degli studi in "Tecniche della Scultura" presso l'Accademia di Belle Arti di Catania ha inizio la mia formazione professionale nel campo dell’artigianato. Collaboro in qualità di modellista con un laboratorio orafo, in cui mi occupo della realizzazione dei modelli da fusione in cera, ottone e della saldatura e rifinitura dei pezzi. Alla fine del 2007 mi trasferisco a Roma, trovo impiego in un laboratorio specializzato nella lavorazione artistica di Marmi Antichi e Pietre Dure, attivo nei campi dell’arredamento d’interni e del restauro d’antiquariato. Qui ho modo di perfezionare le mie abilità nella scultura a tutto tondo e di apprendere le antiche tecniche dell’Intarsio Policromo, del Mosaico Fiorentino, dell’Opus Sectile e del Mosaico Cosmatesco. In questo stesso periodo approfondisco lo studio di software di progettazione e modellazione 3D, che uso per la realizzazione di numerose opere di arredamento, interni cucina, bagno e diversi cicli decorativi pavimentali e parietali.

|

Ricostruzione artistica in grafica 3D per il restauro effettuato si di un cratere rinascimentale in breccia corallina e marmo bianco e nero d'aquitania - Software: 3DStudio Max/ Mental Ray.

|

Tecnica del Mosaico Cosmatesco

I Cosmati erano gli appartenenti ad una famiglia romana di cui si ricordano sette membri, appartenuti a quattro diverse generazioni vissute tra il XII e il XIII secolo, famosi per i loro lavori architettonici, per le loro sculture, ma soprattutto per i loro mosaici e le loro decorazioni realizzate prevalentemente in luoghi ecclesiastici. La loro fama e maestria nel campo dei mosaici sono state tali che oggi si parla di Stile Cosmatesco per indicare lo stile e le tecniche utilizzate da questi maestri e dai loro imitatori. Il loro modello ornamentale, tramite il quale decorarono chioschi, pavimenti, altari, amboni, fu costituito da una lavorazione di tasselli di pietre dure, di marmo, di pasta vitrea e di oro, collocati in modo da formare temi astratti. Il loro stile derivò in parte dall’arte bizantina e in parte dal gusto classico. Caratterizzato dal reimpiego di materiali lapidei di derivazione classica, reperibile in abbondanza nel territorio urbano ed extra urbano di Roma e della maggior parte delle grandi città italiane. La tecnica di realizzazione richiede il taglio di tutte le tessere secondo la forma specifica. Data la consistenza dei materiali utilizzati, i tasselli di dimensioni maggiori venivano tagliati con l’uso di filo metallico e carborundio (polveri di metallo di grane differenti). Quelli più piccoli, caratterizzati da un bordo irregolare, venivano troncati con degli appositi strumenti. Alla fine della fase di taglio i pezzi venivano messi in posa su una letto di malta, generalmente a base di pozzolana.

|

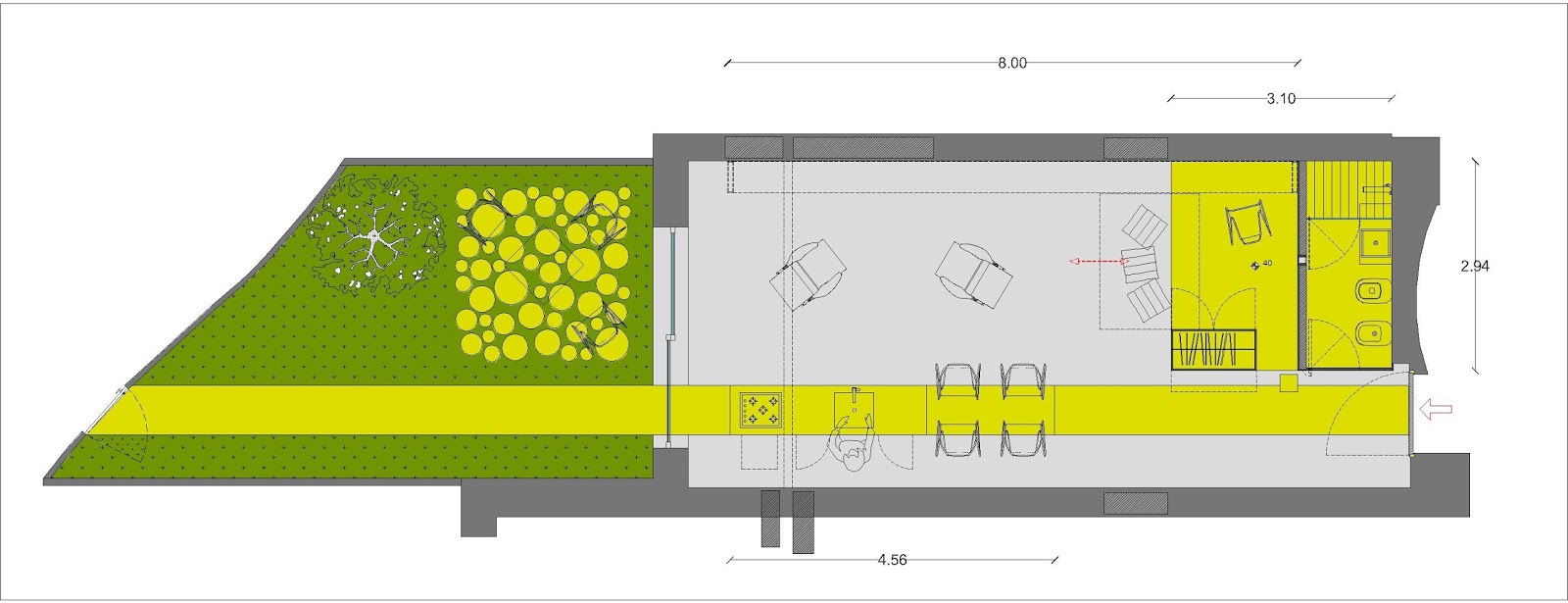

| Ricostruzione artistica in grafica 3D, per il restauro del centrale pavimentale in stile cosmatesco di un privato. |

La lavorazione della pietra nel Rinascimento.

|

Dettaglio di un campione di Alabastro Fiorito (marmor hierapolitanum),pregiato materiale proveniente dalle cave nei pressi dell'antica città di Hierapolis (Turchia).

|

Nel Rinascimento

la riscoperta delle segrete colorazioni delle pierte dure portò

mosaicisti e intarsiatori in un campo nuovo: quello delle miniature e

della tarsia policroma. E’ necessario in primo luogo che l’artefice

abbia una grandissima pazienza e che possa disporre del campionario più

vasto possibile, per scegliere il pezzo che gli interessa e realizzare

l’effetto che cerca. Il mosaico a tessere non presenta queste

caratteristiche, nell’insieme il risultato può essere di pregevolissima

fattura ma non è possibile realizzare particolari di una certa

dimensione. Con le pietre dure invece non esistono limiti: si può

scendere alla finezza figurativa più minuta. “Commesso” (dal latino

committere, mettere insieme, unire) è una parola usata, forse per la

prima volta, a Firenze nel XVI secolo, per indicare le opere d’arte in

pietre dure, formate da piccoli elementi, sagomati secondo un certo

disegno e messi insieme in modo da formare una composizione pittorica

per lo più piana. Il tutto era disposto sopra un robusto piano di

materiale diverso, a cui era collegato per mezzo di collanti o di

mastici.

Mosaico Fiorentino

Il progetto che segue consiste nel rifacimento di un originale smarrito, parte di una coppia di ovali risalenti alla prima metà del XVII secolo. L’intervento passa per un’attenta analisi preliminare dell’originale pervenuto in cui si individuano le diverse qualità di marmo da utilizzare. La tecnica utilizzata è quella del Mosaico o "Commesso" Fiorentino, la lavorazione, eseguita interamente a mano, prevede la realizzazione di un disegno in scala 1:1 da cui si ricavano i profili delle tessere. In questa fase di lavoro è possibile sfruttare al meglio le qualità specifiche di ogni materiale al fine di ottenere un determinato effetto cromatico.

La pietra è tagliata con l’uso di frese e seghe a nastro diamantate e si rifinisce con polveri metalliche abrasive e lime. All’accostamento delle tessere segue l’incollaggio del mosaico ad un supporto, in questo caso in marmo statuario di carrara.

Il “mastice” utilizzato è un collante di tipo naturale, derivato da un antica formula della tradizione “marmorara romana” a base di cera d’api, colofonia e pece greca.

Le qualità di pietre dure e semipreziose impiegate sono: Nero del Belgio, Lapislazzuli, Bianco e Nero d’Aquitania, Breccia Corallina, Porfido Rosso, Giallo di Numidia, Rosso di Grecia, Madreperla, Pietra d’Arno, Alabastro Fiorito, Broccatello di Spagna e Semesanto.

Rilievo N° 1

La scultura è composta da un rilievo rettangolare in gesso alabastrino e dalla fusione in argento di una lucertola di 10 x 8 x 1,5 cm. La superficie del rilievo è caratterizzata dalla presenza in alto a destra di una trama di quadrati incisi nello spessore di qualche millimetro. La lucertola è stata realizzata mediante tecnica di fusione a cera persa e si incastra sulla superficie mediante dei piccoli perni saldati sotto le zampe.

Quella di asportare materiale da una superficie con degli utensili, lasciandovi così impresse le tracce del proprio intervento, è un tipo di operazione che fa della tecnica dell’incisione, e più in generale delle tecniche del rilievo, la prima forma di scultura mai sperimentata dall’uomo. Nel Rinascimento la bidimensionalità del piano scultoreo si presta alle sperimentazioni prospettiche più “innovative”, basti pensare allo stiacciato Donatellesco e alla porta del Battistero Fiorentino del Ghiberti. Quello del rilievo è un campo operazionale in cui disegno e scultura trovano un naturale punto di convergenza.